Большой подвиг «малого охотника»

Морской охотник (картина В.С. Емышева).

Морской охотник (картина В.С. Емышева).Среди нескольких десятков советских военных кораблей, которым во время Великой Отечественной было присвоено звание гвардейских, оказалась и совсем невеликая по своим размерам боевая единица — «малый охотник» СК-065. Такой награды этот катер был удостоен за совершенный его командой подвиг: моряки сумели отбиться от атак полусотни бомбардировщиков люфтваффе.

Полторы тысячи пробоин

События, о которых пойдет речь, произошли весной 1943 года на Черном море.

Командир «малого охотника» СК-065, входившего в состав сил Туапсинской военно-морской базы, старший лейтенант Павел Сивенко получил тогда в штабе приказ: конвоировать очередной транспорт. На сей раз это был древний пароход «Ахиллеон», спущенный на воду в конце 1860-х. Из-за нехватки грузовых транспортных средств такому «ветерану» пришлось поручить очень важное задание: доставить боеприпасы для отряда десантников, сражающегося на захваченном под Новороссийском плацдарме — том самом, который годы спустя стал известен всем благодаря книге воспоминаний Л.И.Брежнева «Малая земля».

Даже при максимальных оборотах своих изношенных машин «Ахиллеон» едва-едва выжимал 7 узлов (примерно 13 км/час). Под такой черепаший темп и пришлось подстраиваться «малому охотнику» Сивенко во время конвоирования. Хотя скоростные качества его «ноль шестьдесят пятого» были во много раз выше.

Выпускать «малые охотники» начали в 1937 году, а последние экземпляры построены в 1945-м. Каждый из них имел водоизмещение 56 тонн. Длина корпуса около 27 метров, ширина — 4 метра. Столь небольшие габариты позволяли транспортировать катера по железной дороге, погрузив их на платформы.

Несмотря на скромные размеры, вооружение у «охотников» было весьма внушительное: два 45-мм орудия, два крупнокалиберных зенитных пулемета ДШК, кроме того, имелось оборудование для сбрасывания глубинных бомб, постановки дымовых завес.

Впечатляющей была и быстроходность: катер мог разгоняться до 27 узлов (почти 50 км/час). Основные задачи, которые изначально предполагалось возложить на таких «малышей», — охота за подводными лодками и патрулирование государственной границы.

В обиходе советские моряки называли эти маленькие боевые катера «мошками» — созвучно принятому сокращенному обозначению: «малый охотник» — МО.

Между тем немцы не дремали. Они тщательно стерегли все подступы к Малой земле и соседним участкам побережья, стараясь не допустить переброску подкреплений, вооружения на этот опасный для них плацдарм в окрестностях Новороссийска.

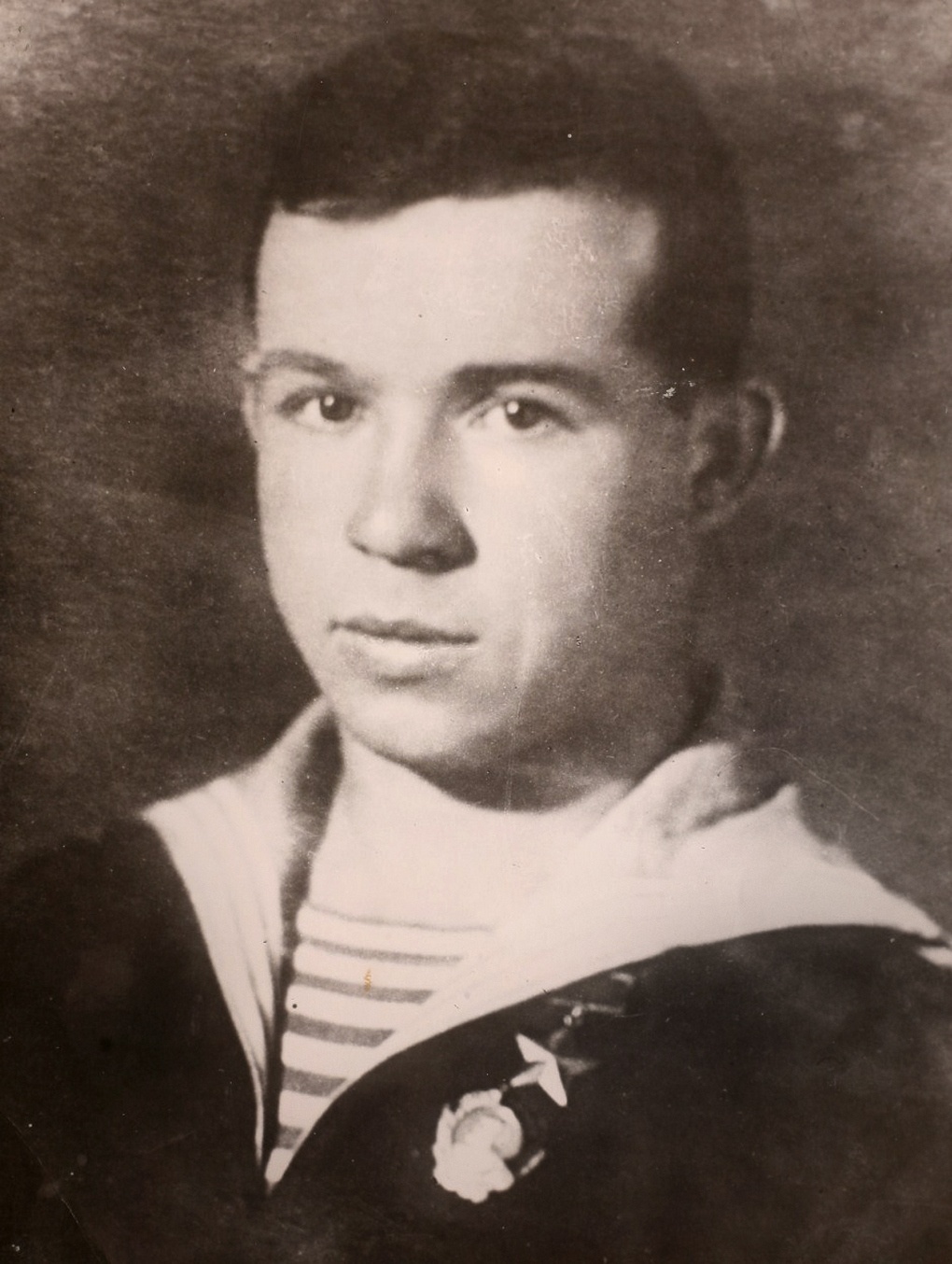

Курсант Павел Сивенко.

Курсант Павел Сивенко.Сперва транспорт и его маленького охранника попытались уничтожить торпедные катера противника, а потом, когда их усилия не увенчались успехом, немцы предприняли настойчивые попытки потопить советские корабли с воздуха — бомбами.

Впоследствии Павел Сивенко признавался: он, конечно, понимал, что вслед за торпедными атаками последуют авианалеты, но даже не мог представить, сколь масштабными они будут.

Как потом подытожили, в общей сложности на СК-065 и «Ахиллеон» налетело до полусотни вражеских пикировщиков Ю-87. Они приближались волнами по 10–20 машин. Одновременно заходили на бомбежку 2–3 самолета.

Бомбы сыпались на оба корабля, однако до рокового удара дело не доходило: Сивенко умело маневрировал катером, а его команда, ведя плотный артиллерийский и пулеметный огонь, вынуждала вражеских летчиков менять намеченный в начале атаки курс и раз за разом промахиваться.

«…На наш катер сбросили свыше ста бомб, большинство из которых разорвались вблизи от катера. Пришлось много маневрировать и стрелять, так что мы еле дождались того момента, пока прилетели наши истребители. Без ложной скромности скажу: у меня во время войны проявилось природное умение маневрировать на воде. Хотя машину вожу очень плохо, но в море четко знал, когда надо уйти в сторону или отдать команду: «Стоп!», «Влево!» или «Вправо!» Какое-то внутреннее чувство помогало. Но все пошло бы насмарку без слаженной работы всех членов команды…»

Из интервью П.Сивенко. 2012 год.

Все-таки совсем избежать попаданий «ноль шестьдесят пятому» при таком большом количестве атаковавших его самолетов было невозможно. Осколки разорвавшихся неподалеку неприятельских бомб разворотили мостик, повредили обшивку корпуса, разбили радиостанцию… Близкий взрыв тяжелого фугаса вывел из строя двигатели. Лишь благодаря умению механика Калашникова один из них удалось вновь заставить работать.

Отбивая бесчисленные атаки немецких бомбардировщиков, моряки СК-065 сумели завалить два «юнкерса». Когда на подмогу к месту боя прилетели советские истребители, гитлеровские «бомберы» отступили, так и не сумев уничтожить русский конвой, в составе которого оказалась такая «кусачая мошка».

Маленький катер просто чудом остался на плаву и даже сумел своим ходом вслед за опередившим его «Ахиллеоном» добраться до базы в Геленджике.

Вид у кораблика был такой, что казалось, он в любую минуту может пойти ко дну. Из-за полученных в бою подводных повреждений носовая часть «ноль шестьдесят пятого» заметно погрузилась в воду, так что «охотник» шел, зарываясь в волны. Форштевень разворочен, в левом борту ближе к носу зияет большая пробоина, палубная надстройка частично разрушена…

Позднее, когда попробовали определить, сколько же попаданий вражеского «железа» получил «малый охотник» СК-065, насчитали в его корпусе и надстройках около двух сотен пробоин. А с учетом дырок от мелких осколков это количество превысило полторы тысячи!

Были потери среди членов экипажа катера, который состоял из 16 моряков. В числе раненых оказался весь расчет носового орудия — три человека. Однако ни один из них не покинул места, предусмотренного боевым расписанием, — орудие продолжало вести огонь.

Павел Сивенко после войны.

Павел Сивенко после войны.Уже получивший ранения матрос Василий Потапов, заметив, что осколком перебило фал, который удерживал корабельный флаг, сумел вновь связать его и подтянуть полотнище на положенное место, не позволив катеру ни минуты оставаться перед врагом без его «природного» флага.

Боцман Даниил Антоненко, будучи ранен в обе руки, не оставил свой пост у пулемета. А из второго ДШК с самого начала боя стрелял командир отделения минеров старшина 2-й статьи Григорий Куропятников. О совершенном им подвиге можно узнать из текста наградного листа, составленного в весьма эмоциональных выражениях.

«23 марта 1943 года СК-065 и охраняемый им транспорт «Ахиллеон» находились в районе Фальшивого Геленджика. Со стороны фашистских пиратов Ю-87 (бомбардировщики «Юнкерс-88». — «АС») они подверглись ожесточенной атаке. Была сыграна боевая тревога. Тов. Куропятников мгновенно открыл ураганный заградительный огонь по пикирующим вражеским самолетам, сбивая их с боевого курса и не давая им вести прицельного бомбометания по транспорту… В этой неравной схватке с врагом старшине 2-й статьи т. Куропятникову оторвало левую руку выше локтя, несколько осколков попало в грудь и голову. Истекая кровью, боец не покинул своего поста и продолжал стрелять из своего пулемета одной правой рукой. Когда он заметил, что на корме загоревшиеся дымовые шашки грозят взрывом глубинных бомб (находящихся на стеллажах под ними. — Авт.),... герой-моряк Куропятников стремительно бросился к ним и, работая одной рукой и зубами, перекусив конец, которым были принайтовлены дымшашки, обжигая при этом себе лицо и руку, отдал концы дымшашек (отвязал их. — Авт.) и сбросил их за борт, предотвратив своими героическими действиями гибель корабля».

Из наградного листа.

Следует добавить, что пока Григорий Куропятников пытался справиться с опасной пиротехникой, к пулемету вместо него встал помощник командира лейтенант Яков Мазлер. Офицер стрелял по атакующим самолетам, пока не получил тяжелое ранение, от которого скончался позднее в госпитале. Он оказался в итоге единственным погибшим членом экипажа в этом бою.

Упомянутый выше документ вносит некоторую путаницу при установлении даты героического сражения «малого охотника».

В пункте 7 наградного листа на Г.Куропятникова — «Ранения и контузии» — указано: «Тяжело ранен 25 марта 1943 г.», между тем как в основном тексте фигурирует другая дата — двумя днями раньше. Впрочем, данная нестыковка, допущенная, видимо, из-за невнимательности кого-то из штабных работников, составлявших представление на награду, не подвергает сомнению самого факта произошедшего — отчаянного боя этого маленького катера и его команды с многочисленными бомбардировщиками люфтваффе, боя, из которого «малый охотник» вышел победителем. Сам командир — старший лейтенант Павел Сивенко — вспоминал, что эти события разворачивались именно 25 марта.

Раненых моряков отправили в госпиталь, а СК-065 перевели в Туапсе, где был проведен полноценный ремонт катера. Спустя некоторое время он вновь вступил в строй, выполнял новые боевые задания.

Медаль от президента Рузвельта

Хотя героизм команды «ноль шестьдесят пятого», проявленный в столь неравном сражении, не вызывал сомнений, лишь некоторые из моряков получили награды.

Старшина 2-й статьи Григорий Куропятников стал Героем Советского Союза. Скончавшийся от ран лейтенант Яков Мазлер посмертно был удостоен ордена Отечественной войны I степени. Самого командира катера представили к ордену Красного Знамени.

Герой Советского Союза старшина 2-й статьи Григорий Куропятников.

Герой Советского Союза старшина 2-й статьи Григорий Куропятников.Впрочем, у истории с награждением Павла Сивенко за беспримерный бой 25 марта 1943 года было продолжение — совершенно удивительное.

О подвиге «морского охотника» СК-065 узнали американцы. Каким образом? По существующим версиям то ли кто-то из военных представителей США, находившихся в СССР, упомянул о столь удивительном сражении в докладе, отправленном в Пентагон, то ли военный корреспондент одной из заокеанских газет оказался тогда на Черноморском флоте и расписал в своем репортаже неравное противостояние русского катера и десятков немецких самолетов… Как бы то ни было, сведения об этом бое русской «мошки» дошла до самого президента Рузвельта.

Хозяин Белого дома так проникся полученной информацией, что подписал вскоре указ о награждении Павла Сивенко медалью «За выдающиеся заслуги».

Данный случай уникален еще и тем, что эта медаль — вторая по престижности военная награда в США — вручался военачальникам высокого ранга: генералам, адмиралам, полковникам. Командир «ноль шестьдесят пятого», имевший лишь скромные три звездочки старлея на погонах, оказался на тот момент чуть ли не единственным исключением из этого правила.

Высокую награду доставили в посольство США в Москве. Поскольку самого Павла Сивенко в столице не было — он продолжал воевать на Черном море, — американский посол передал медаль наркому иностранных дел Вячеславу Молотову вместе с сопроводительной запиской.

«Посол У. Стендли от имени Президента Соединенных Штатов Америки имеет удовольствие наградить медалью «За выдающиеся заслуги» старшего лейтенанта ВМФ СССР Павла Павловича Сивенко. Основание: за выдающуюся службу в качестве командира сторожевого катера Черноморского флота. Павел Сивенко — участник героических боев под Одессой, Севастополем и Новороссийском. Под отважным руководством старшего лейтенанта Сивенко проведен беспримерный бой сторожевого катера с большой группой бомбардировщиков противника, отконвоировано более ста кораблей, артиллерийским огнем сбито три самолета и повреждено шесть самолетов за время войны. Отважный и решительный офицер своими заслугами перед страной полностью подтверждает лучшие традиции советского военно-морского флота».

Из сопроводительной записки посла США.

Американская медаль «За выдающиеся заслуги».

Американская медаль «За выдающиеся заслуги».Далее возникла анекдотическая ситуация. Оказалось, что в кремлевских «верхах» слыхом не слыхивали про отмеченного американцами советского моряка-героя!

Получив из Москвы «отношение» по поводу Павла Сивенко, в штабе Черноморского флота срочно направили на военно-морскую базу, где ремонтировался в то время СК-065, офицера-порученца с приказом: доставить старшего лейтенанта к начштаба флота контр-адмиралу Елисееву.

Когда Сивенко появился в адмиральском кабинете, его хозяин очень удивился: на груди боевого офицера-катерника не было никакого «иконостаса» — даже ни единой медали! Елисеев спросил вошедшего: почему не носите свои ордена и медали? В ответ совсем молодой еще старший лейтенант (Павлу Павловичу было тогда всего 23 года) чистосердечно «покаялся»: мол, все время то в морских походах, то по делам, связанным с ремонтом вверенного ему корабля приходится хлопотать — вот и не представилось оказии побывать в штабе и получить награды.

Исправляя такую организационную недоработку, контр-адмирал лично вручил офицеру орден Красного Знамени за бой 25 марта, а после отправил его в наградной отдел, где Сивенко выдали сразу два «подзалежавшиеся» знака отличия — медали «За оборону Одессы» и «За оборону Севастополя».

Спустя некоторое время, 7 июня 1943 года, состоялась торжественная церемония: командиру «ноль шестьдесят пятого» вручили иностраннцую медаль.

Не осталась без награды и сама героическая «мошка». С учетом тех подвигов, которые совершил экипаж этого катера в мартовском бою 1943-го, приказом наркома ВМФ адмирала Н. Кузнецова от 25 июля 1943 года СК-065 было присвоено гвардейское звание.

Это тоже можно назвать уникальным случаем. Ведь в списках состава флотов «малые охотники» числились боевыми единицами всего лишь 4-го ранга. Между тем, согласно принятым правилам, «гвардейскими» за свои боевые заслуги становились только корабли высших — 1-го и 2-го рангов: линкоры, крейсера, эсминцы, подводные лодки… Для СК-065 было сделано исключение. Это первый в истории советского флота случай, когда подобный почетный «титул» получил маленький, вспомогательный по своему статусу корабль ВМФ.