Русско-японская война. Первые бои на суше

Сражение у Цзиньчжоу.

Сражение у Цзиньчжоу.Русско-японская война начала прошлого века, ее ход и итоги оказали большое влияние на ход нашей истории. «Армейский стандарт» уже рассказывал о боевых действиях на море, завершившихся трагической для России катастрофой при Цусиме. Новая статья посвящена анализу причин наших неудач в первых сухопутных боях.

Как не надо готовиться к войне

Япония готовилась к войне с Россией основательно и целенаправленно, даже не пытаясь при этом как-то скрыть свои агрессивные намерения. Собственно говоря, хранить тайну никакой возможности и не было. Страна восходящего солнца в тот период сильно отставала в техническом отношении от самых передовых промышленных держав, поэтому строила военно-морской флот на европейских верфях, преимущественно английских. Деньги на строительство щедро ссудили американские банкиры. Столь масштабный проект никак не мог остаться незамеченным.

Однако при всей важности броненосцев и крейсеров успешно вести войну против одной из сильнейших держав мира без многочисленной сухопутной армии, оснащенной по европейским стандартам, было бы невозможно. Для ее перевооружения японцы наладили производство магазинной винтовки калибра 6,5 мм, вполне пристойной по техническим характеристикам и по надежности.

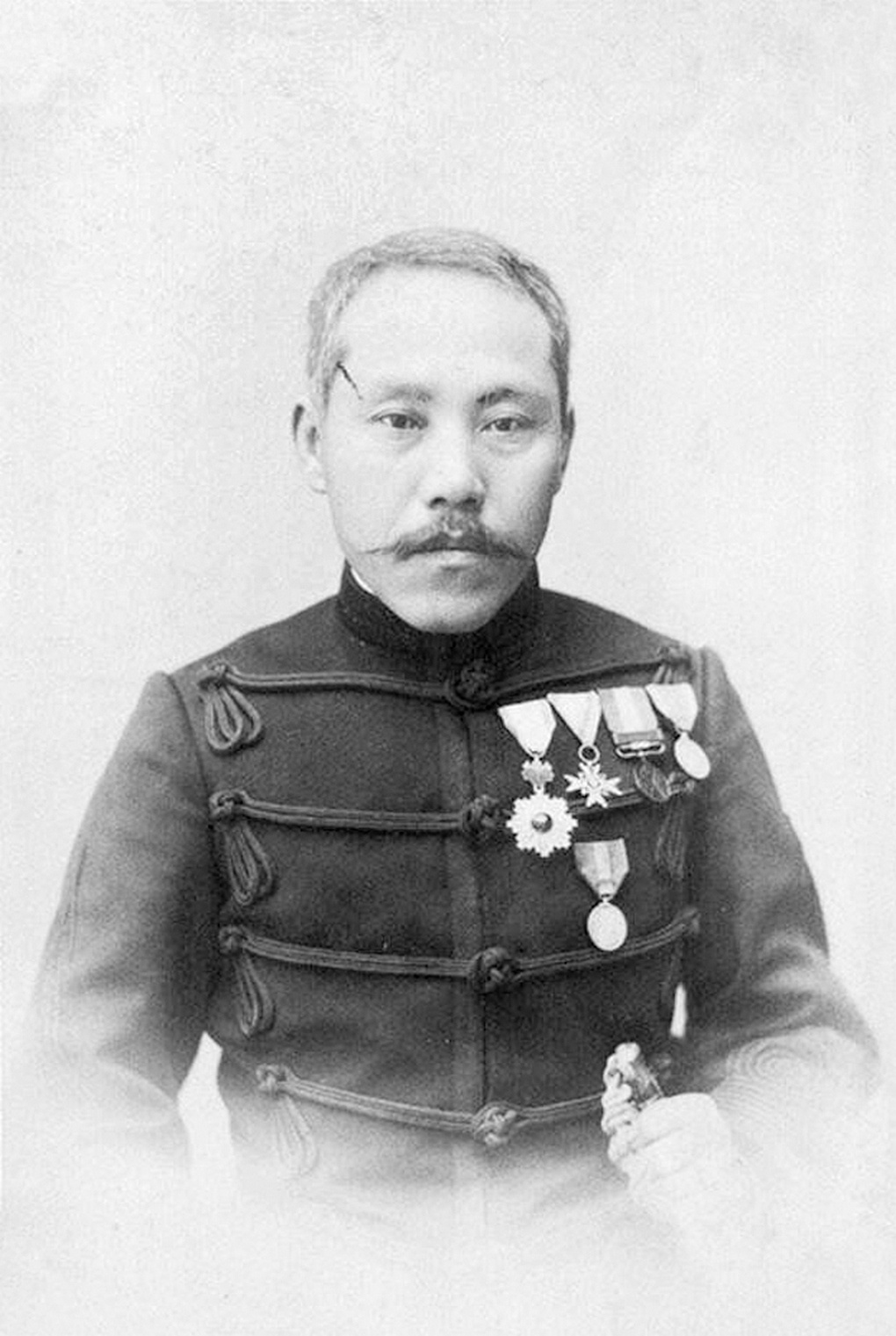

Барон Арисака Нариакира.

Барон Арисака Нариакира.Сконструировал эту винтовку полковник Нариакэ Арисака. Им же была скопирована и частично видоизменена немного устаревшая пушка Круппа калибра 75 мм. Она пошла в серию, и в 1902 году японская полевая артиллерия завершила перевооружение на пушку Арисаки.

Это орудие по ряду показателей (в том числе по боевой скорострельности) сильно уступало русской полевой трехдюймовке — пушке калибра 76 мм. Но тут на помощь противнику пришло наше извечное горе от ума. Зачем-то позаимствовав у союзников-французов надуманную концепцию «единого снаряда», русское верховное командование приняло решение снабжать полевую артиллерию одними только шрапнельными боеприпасами.

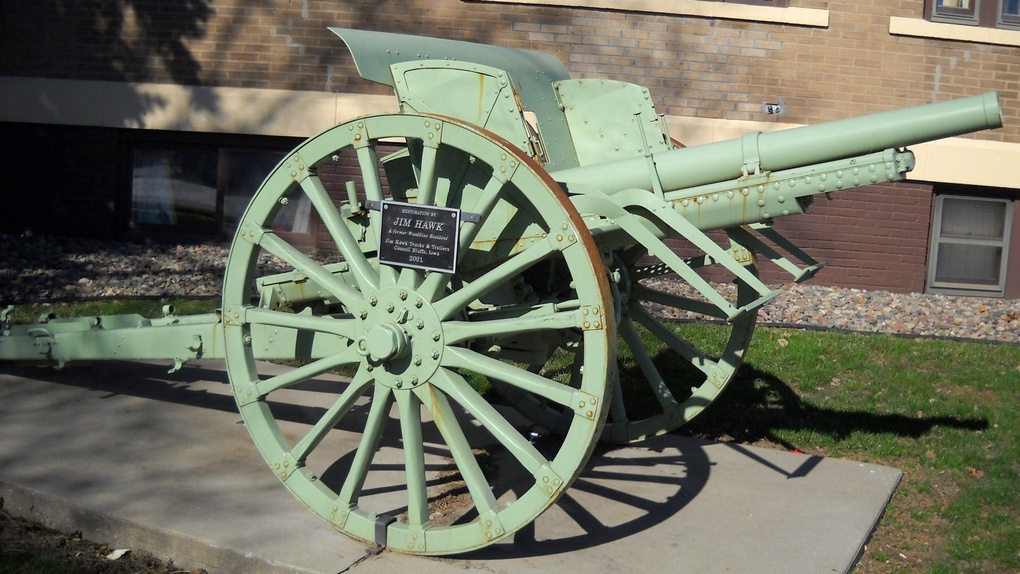

5-миллиметровая пушка Арисаки.

5-миллиметровая пушка Арисаки.Они были очень эффективны против пехоты, стоящей или движущейся на открытой местности, однако для поражения окопавшихся вражеских солдат оказались почти бесполезны. Уже по ходу войны пришлось закупать обычные осколочно-фугасные снаряды за рубежом и срочно налаживать их производство на российских заводах.

Японцы же, видно лучше российского командования усвоив уроки Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, поставили в войска несколько десятков 120-миллиметровых гаубиц. В условиях гористой местности их навесная стрельба выводила из строя наши укрытые за гребнями батареи, да и на равнине была весьма губительной для засевшей в окопах русской пехоты. Ответный навесной огонь с нашей стороны могли вести только шестидюймовые (152 мм) полевые мортиры, но их количество на Дальнем Востоке исчислялось единицами. К тому же эти довольно мощные орудия образца 1885 года уже изрядно устарели и били на дистанцию не более 3,7 километра.

Русская «трёхдюймовка» образца 1900 года.

Русская «трёхдюймовка» образца 1900 года.Устаревшими являлись и три четверти от общего числа имевшихся у русских войск в Маньчжурии полевых пушек. Это были 87-миллиметровые орудия образца 1877 года. Перевооружение армии на новые 76-миллиметровые (образца 1900 года) пушки тогда только началось. Понятно, что оно не могло быть произведено одномоментно, и все же было бы целесообразно в первую очередь обеспечить новыми орудиями войска, находящиеся на наиболее вероятном театре военных действий. Для этого, однако, нужен был гибкий, нестандартный подход, коим наш высший генералитет отнюдь не грешил.

Весьма характерно в этой связи решение не спешить с предложенной перед войной реорганизацией громоздких 8-орудийных батарей в гораздо более мобильные 6-орудийные. Высокое армейское начальство отложило вопрос «до боевой проверки целесообразности такого изменения». Обоснование поистине «гениальное»!

Надо сказать, что вообще в российской армии той поры какие-либо новые веяния пробивали себе дорогу с большим трудом. Почему? Да потому что длительный период (26 лет) без большой войны закономерно привел к засилью на высоких армейских и флотских должностях посредственных и заурядных исполнителей.

Почивая на лаврах, завоеванных отцами и дедами, ретрограды и карьеристы в генеральских мундирах не желали брать на себя ответственность за решение вопросов, требующих компетентности и умения следовать духу времени. Только война наглядно показала, кто из них занимает не свое место, и только война заставила менять все на ходу. Увы, это оказалось делом отнюдь не быстрым, и в итоге принятые меры слишком запоздали.

Бывший военный министр Алексей Куропаткин, один из главных виновников поражения, анализируя впоследствии причины, писал: «Люди с сильным характером, люди самостоятельные, к сожалению, в России не выдвигались вперед, а преследовались; в мирное время они для многих начальников казались беспокойными. В результате такие люди часто оставляли службу. Наоборот, люди бесхарактерные, без убеждений, но покладистые, всегда готовые во всем соглашаться с мнением своих начальников, выдвигались вперед».

Алексей Куропаткин.

Алексей Куропаткин.Заметим, что такая порочная практика была характерна не только для России, но разве это может являться утешением.

В российских ведомствах на рубеже XIX–XX веков царили «чинодральство», бюрократия, косность и стяжательство. В то время как японцы готовились к войне с максимальным напряжением сил и не теряя времени, у нас процесс подготовки шел сонно, вяло и неспешно. Вместо практических шагов в ходу было непростительно долгое «теоретизирование» по вопросам, требующим срочного и безотлагательного решения. И все это на фоне высокомерной недооценки противника (японцев в шутку называли «макаками») и банального шапкозакидательства.

Нет, не все, конечно, было столь безнадежно запущено. Трезвомыслящих и сведущих людей и тогда в России оставалось немало. Они, среди прочего, настойчиво указывали на недопустимость положения, при котором против 400-тысячной японской армии у нас на Дальнем Востоке имелось всего 150 тысяч солдат, из которых к тому же 90 тысяч были привязаны к охране Китайско-Восточной железной дороги, а в боевых действиях могли принять участие лишь 60 тысяч. Бьющим тревогу отвечали, что один русский солдат стоит четырех японских и поэтому, дескать, беспокоиться не о чем…

«Крайняя нужда в людях»

Несмотря на все попытки российской дипломатии путем серьезных уступок избежать войны, японцы, выбрав наилучший для себя момент, все же начали ее. Перед Николаем II встал вопрос о том, кого же назначить командующим российскими сухопутными войсками на Дальнем Востоке. Первым в списке кандидатов значился опытный генерал Николай Линевич, отлично знакомый с театром военных действий и блестяще проявивший себя при подавлении «боксерского восстания» китайцев в 1900–1901 годах. Государь-император, однако, по ему одному известным соображениям «изволил повелеть» иначе.

Вызвав к себе военного министра Алексея Куропаткина, царь объявил ему о новом назначении — командующим русской армией на Дальнем Востоке. Столь нелогичного решения не ожидал никто, даже сам Куропаткин. Генерал был умным, честным, грамотным, храбрым человеком, отличным штабистом и великолепным организатором. Он много хорошего сделал для России на посту министра. Но лично командовать целой армией или даже значительной ее частью ему до этого никогда не доводилось.

Уже следуя на поезде в Маньчжурию, Куропаткин телеграфировал Николаю II о том, что «только крайняя нужда в людях» могла вынудить царя назначить его командующим. Эти слова не были жеманством или проявлением излишней скромности.

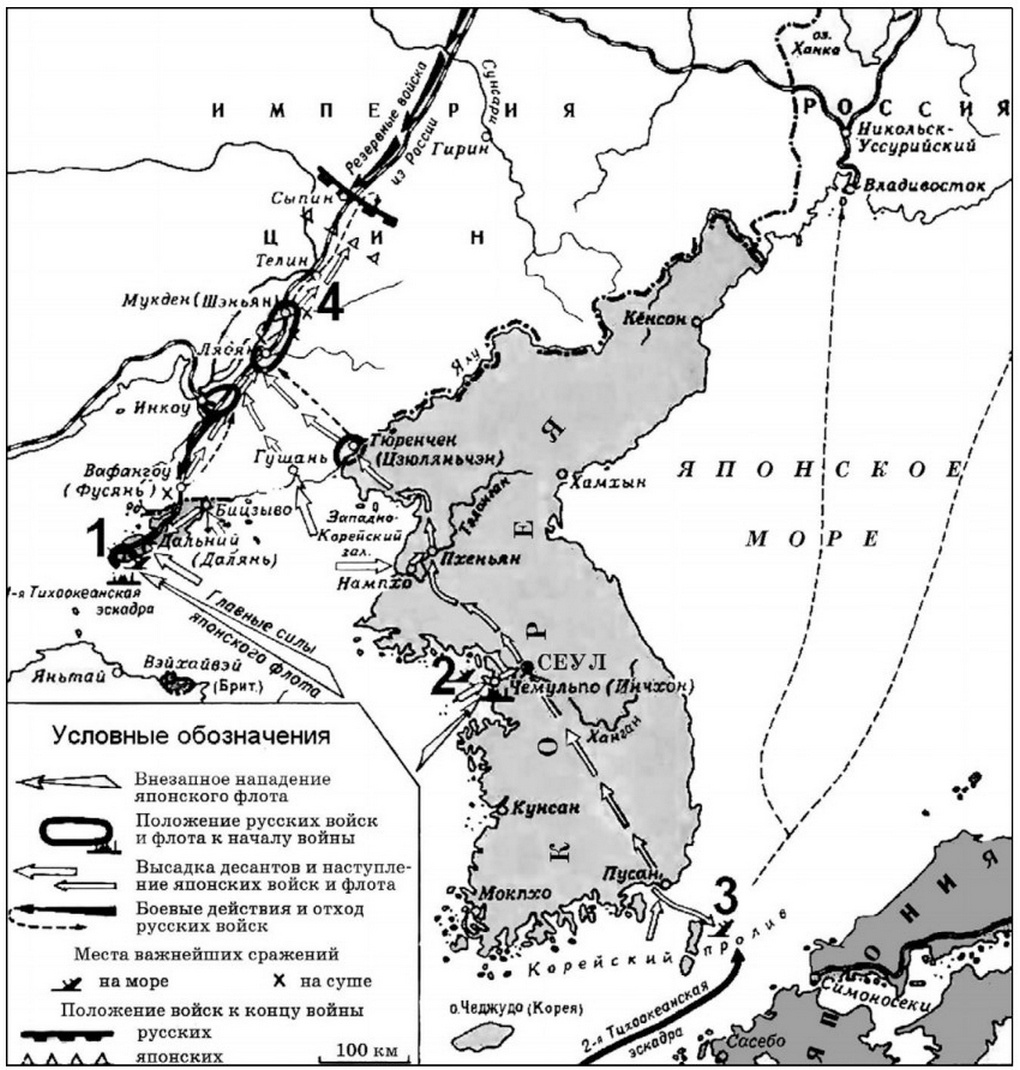

ТВД Русско-японской войны.

ТВД Русско-японской войны.Когда-то Куропаткин служил под началом Михаила Скобелева. Легендарный «белый генерал» очень ценил его как начальника штаба и уважал за личную храбрость. Но, как утверждают, при этом по-дружески напутствовал: «Помни, что ты хорош на вторые роли. Упаси тебя Бог когда-нибудь взять на себя роль главного начальника. Тебе не хватает решимости и твердости воли. Какой бы великолепный план ты ни разработал, ты никогда его не сумеешь довести до конца».

К сожалению, пророчество Скобелева оказалось абсолютно верным, однако в защиту Куропаткина можно сказать, что сам «на себя роль главного начальника» он не брал, а лишь подчинился повелению императора, начисто лишенного таланта расставлять подданных на ключевые должности…

Как не надо командовать

Очень ценя стратегию Михаила Кутузова, переигравшего Наполеона в ходе Ульмско-Ольмюцкого марш-маневра 1805 года и Отечественной войны 1812 года, Куропаткин стал действовать против превосходящих сил японцев примерно так же. В общем-то, на начальном этапе боевых действий это было вполне оправданно и порицания не заслуживало. Однако во всех его приказах сквозила неуверенность, а на осторожности делался не просто главный, но и единственный акцент!

Когда стало известно, что армия под командованием генерала Куроки вышла к пограничной между Кореей и китайской Маньчжурией реке Ялу и готовится ее форсировать, Куропаткин двинул навстречу врагу 18-тысячный Восточный отряд. Его командиру генералу Михаилу Засуличу он приказал «задержать противника, но не слишком рисковать» и затем сразу отступать к Ляояну. О том, чтобы попытаться нанести превосходящим силам японцев поражение или даже просто какой-то серьезный урон, речи в приказе не шло вообще.

Фактически отряд должен был провести разведку боем, однако, изначально обрекая на отступление довольно значительные наши силы, Куропаткин тем самым невольно способствовал поднятию боевого духа солдат противника и росту уверенности в себе у японского командования. Он должен был учитывать моральный фактор, ведь японцам предстояло впервые столкнуться с русскими на поле боя и от того, как этот бой завершится, зависел их дальнейший настрой. Об этом наш командующий явно не подумал.

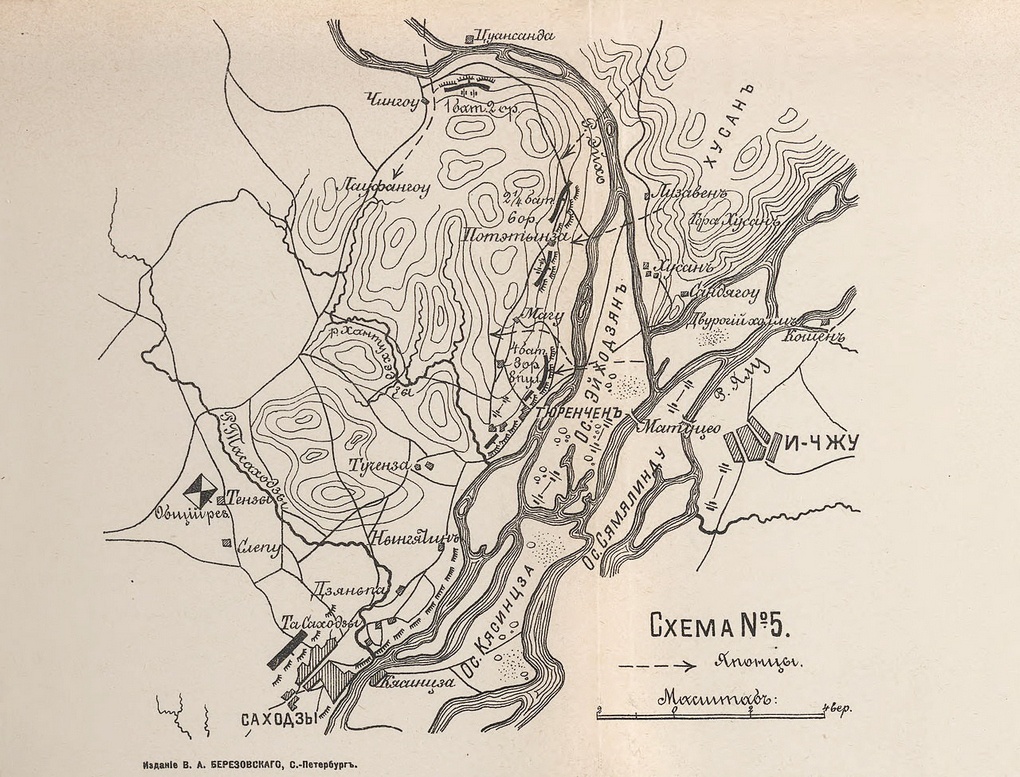

Схема сражения на реке Ялу (у Тюренчена).

Схема сражения на реке Ялу (у Тюренчена).Засулич растянул свою пехоту и кавалерию вдоль реки на много километров, оставив в резерве один стрелковый полк. Действуя таким образом, генерал связал себе руки и полностью предоставил инициативу японцам. Пожалуй, его единственный шанс на успех заключался в том, чтобы, выставив заслоны, основную часть сил сконцентрировать в кулак и попытаться нанести удар там, где какая-то часть японцев, форсируя реку, под него подставится. Но…

Имея большое численное превосходство (не менее 45 тысяч бойцов против 18 тысяч наших) и более чем трехкратный перевес в артиллерии (180 орудий против 52), японцы тем не менее старались действовать с минимальным риском, наверняка. На участке прорыва они обеспечили себе пятикратный численный перевес, благодаря чему добились успеха.

Героическая штыковая контратака выдвинутого из резерва 11-го Восточно-Сибирского стрелкового полка восстановить положение не смогла. 1 мая (по новому стилю) 1904 года сражение завершилось отступлением нашего Восточного отряда.

Благодаря успешному форсированию реки Ялу японцы развили наступление в юго-восточной Маньчжурии. К 20 мая одна из их армий под командованием генерала Оку подступила к Цзиньчжоу.

Этот небольшой китайский городок находился рядом с узким перешейком, по которому шла дорога на арендованный Россией у Китая Ляодунский полуостров. Позиция на узком, шириной всего 4 километра, перешейке являла собой передовой рубеж обороны на пути к коммерческому порту Дальний и главной русской военно-морской базе на Дальнем Востоке крепости Порт-Артур. За ней до самого Порт-Артура других укрепленных рубежей не было.

Казалось бы, эту выгодную позицию было крайне необходимо оборонять до последней возможности, но начальник Квантунского укрепленного района и по совместительству комендант Порт-Артура генерал-лейтенант Анатолий Стессель рассудил по-другому. Так как русская Тихоокеанская эскадра после трагической гибели вице-адмирала Степана Макарова не предпринимала никаких активных действий, он посчитал вероятность японского десанта на полуостров слишком высокой, а имеющиеся у него силы недостаточными для успешного противодействия высадке.

На основании этого Стессель приказал командиру выдвинутой к перешейку 4-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии генерал-майору Александру Фоку особо не рисковать при обороне укреплений у Цзиньчжоу, а только лишь задержать продвижение противника. Таким образом, приказ этот был почти полностью аналогичен тому, что Куропаткин отдал Засуличу.

Фок рисковать и не стал. Для обороны перешейка от 35-тысячной японской армии он направил отряд численностью в 3800 человек под командованием полковника Николая Третьякова. Остальные 14 тысяч бойцов Фок оставил в тылу и ни одного батальона во время предпринятых японцами штурмов на помощь Третьякову не отправил.

20 мая героических усилий третьяковцев оказалось достаточно для отражения вражеского натиска. Но после мощного штурма 26 мая наши солдаты вынуждены были свои позиции оставить. Путь к порту Дальний оказался для японцев открыт, а следом началась плотная блокада Порт-Артура, завершившаяся к концу года падением крепости…